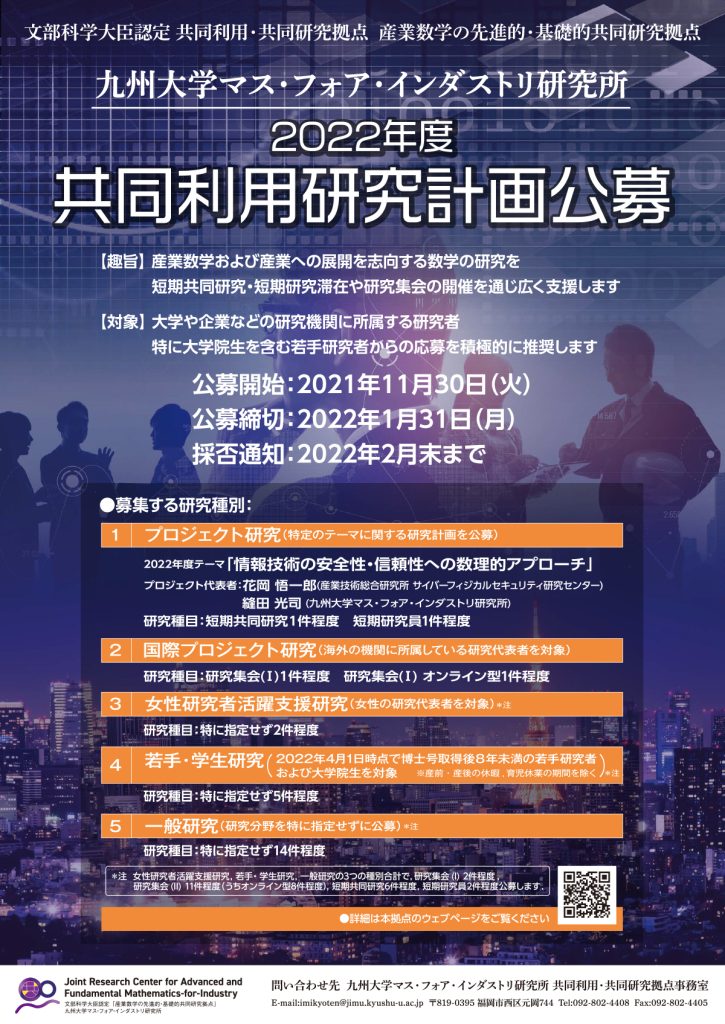

2022年度公募

2022年度公募案内(公募は2022年1月31日に終了しました.)

本研究所は日本初の産業数学の研究所であり,多様な数学研究に基礎を置く,新しい産学連携の拠点として2011年4月に附置研究所として設立されました.2013年4月には文部科学大臣から共同利用・共同研究拠点「産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点」に認定され,理念である「マス・フォア・インダストリ」の具現化を推進しているところです.拠点の中核事業の一つとして,本研究所では公募制の共同利用研究事業を実施しています.年に1回(11月〜1月頃)研究計画を公募しています.

2022年度公募要領

下記よりダウンロードをお願いいたします.

公募スケジュール

| 公募開始 | 2021年11月30日(火) |

| 応募締切 | |

| 採択のお知らせ | 2022年2月末まで |

1. 応募資格

⼤学・⼤学院・短期⼤学,⼤学共同利⽤機関,⾼等専⾨学校,国公⽴試験研究機関,独⽴⾏政法⼈および企業に所属する研究者,および⼤学院⽣

2. 応募方法

研究代表者の方は,本ウェブページの下記, オンライン申請システムを使って応募してください.

また,短期研究員の場合は,研究テーマに関連する九州大学の研究者の記入は必須です.本研究所所員や九州大学の研究者の専門分野については,本研究所https://www.imi.kyushu-u.ac.jp/academic_staffs もしくは九州大学のウェブページをご参照ください.

3. 応募締切日

2022年1月31日(月)

4. 選考方法と採否の連絡

学外有識者と学内教員(本研究所所員を含む)8名ずつで構成される共同利用・共同研究委員会において審査の上, 採否を決定します.プロジェクト研究はプロジェクト代表者が審査し, 共同利用・共同研究委員会で採否を決定します. また, プロジェクト研究として採択されなくとも, 一般研究として採択する場合もあります. 国際プロジェクト研究は国際プロジェクト委員会で審査の上, 採否を決定します. 選考の際の評価によって, 採択額を傾斜配分することがあります. 採否は2022年2月末までに申請者にお知らせします. 委員の名簿は本拠点のウェブページをご覧ください.

オンライン申請システム

↑受付を終了しました.(2022.02.02)

↑受付を終了しました.(2022.02.02)

↑IDとパスワードが発行された後のログインはこちらからお願いいたします.

ウェブページ上部の「研究代表者専用」ページ内の「代表者ログイン」ボタンからも提案書の編集・閲覧が可能です.

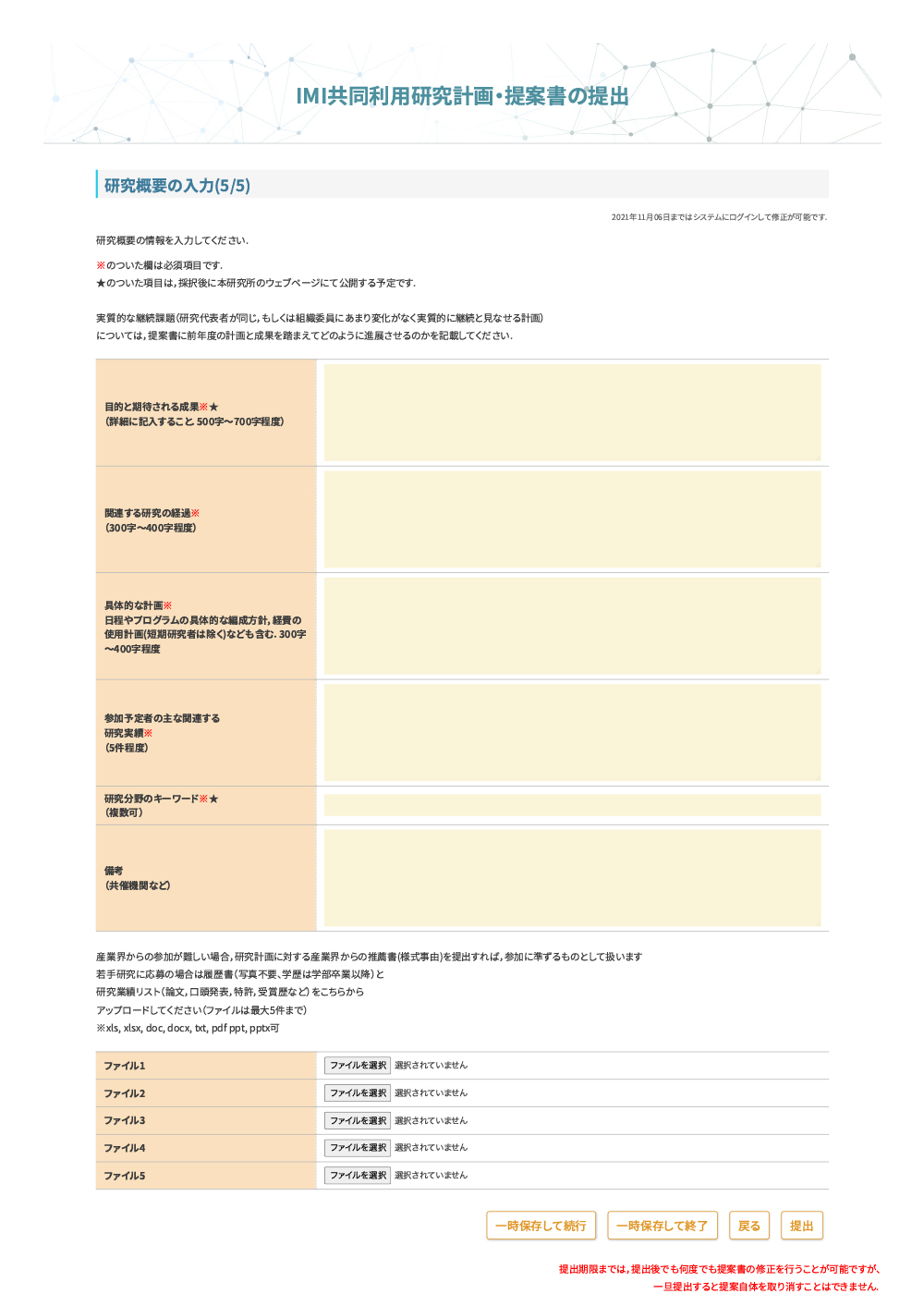

応募申請の内容

応募申請画面は5ページあります. 応募に必要な情報は以下の通りです.

※のついた項目は必須項目, ★のついた項目は採択後に本ウェブページで公開する予定です.

申請画面1ページ目

- 研究代表者名※★

- ふりがな※

- 所属・部局名※★

- 職名※★

- 郵便番号※

- 住所※

- e-mailアドレス※

- 電話番号※

申請画面2ページ目

- 新規・継続※★

- 研究計画題目※★

- 種別・種目※★

- 支援希望額※(上限額については公募要領にてご確認ください)

- 予定参加人数※

- 研究実施期間※(第3希望まで入力すること)

- 研究計画に専門分野が関係する本研究所員の氏名(複数可,該当がない場合記入しなくてもよい)

申請画面3ページ目

組織委員の情報(研究集会ⅠもしくはⅡの場合), 参加者の情報(短期共同研究の場合)

- 氏名※★

- ふりがな※

- 所属※★

- 職名※★

申請画面4ページ目

主な招待講演者の情報(研究集会Ⅰ,Ⅱの場合のみ)

- 氏名※

- ふりがな※

- 所属※

- 職名※

申請画面5ページ目

- 目的と期待される成果※★(詳細に記入すること.500字~700字程度.)

- 関連する研究の経過※(300字~400字程度.)

- 具体的な計画※(日程やプログラムの具体的な編成方針,経費の使用計画なども含む.300字~400字程度.)

- 参加予定者の主要な関連する研究業績※(5件程度)

- 研究分野のキーワード※★(複数可)

- 備考(共催機関など)

アップロードファイル

[若手・学生研究に応募する場合]

履歴書(写真不要,学歴は学部卒業以降でよい)と研究業績リスト(論文,口頭発表,特許,受賞歴など)をこちらからアップロードしてください.

[産業界からの参加が難しい場合]

研究計画に対する産業界からの推薦書(様式自由)を提出すれば参加に準ずるものとして扱いますので, こちらからアップロードしてください.

※最大5ファイルまで

※ xls,xlsx, doc, docx, txt, pdf ppt, pptx可

公募する研究種別

詳細については公募要領をご覧ください.

(1)プロジェクト研究

「情報技術の安全性・信頼性への数理的アプローチ」

研究代表者:花岡 悟一郎(産業技術総合研究所 サイバーフィジカルセキュリティ研究センター・首席研究員), 縫田 光司 (九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 教授)

概要:数理的手法によるアプローチを主体として, 現代社会を支える各種情報技術の安全性や信頼性の実現・向上に資する研究に関する提案を募集します.

2022年度は本テーマに関する研究計画をプロジェクト研究として他の計画と区別し,短期共同研究1件程度,短期研究員1件程度公募します.

(2)国際プロジェクト研究

このカテゴリーでは,研究代表者が海外の機関に所属していることを要件とし,研究集会(I)1件程度, 研究集会(I) オンライン型を1件程度公募します.

(3)女性研究者活躍支援研究 *注

このカテゴリーでは,研究代表者が女性研究者であることを要件とし,研究種目を特に指定せずに2件程度公募します.

(4) 若手・学生研究 *注

このカテゴリーでは,研究代表者として2022年4月1日時点で博士号取得後8年未満(産前・産後の休暇,育児休業の期間を除く)の若手研究者および大学院生を対象とし,研究種目を特に指定せずに5件程度を公募します. 研究テーマとして,新しい発想に基づいた挑戦的なテーマや,将来の産学連携のシーズとなることを志向した数学に関するテーマを公募します.短期集中で行う具体的な共同研究だけでなく,若手中心に集まってアイデアを討議するような萌芽的なものでもかまいません.審査にあたってこれまでの研究経過や実績は重視しません.採択後,本研究所が適当な産業界の研究者を参加者もしくはアドバイザーとして紹介します.

(5) 一般研究 *注

このカテゴリーでは研究分野や研究代表者の属性を特に限定せずに14件程度公募します.

*注:(3) 女性研究者活躍支援研究, (4) 若手・学生研究, (5) 一般研究の3つの種別合計で,研究集会(I) 2件程度,研究集会(II) 11件程度(うちオンライン型8件程度),短期共同研究6件程度,短期研究員2件程度を公募します.

公募する研究種目

(1) 研究集会(I), 研究集会(I)オンライン型

本研究所もしくは九州大学の施設において,数日間の研究集会を公開で行うものです. 内容や規模に応じて(I)(II)の2種類に分かれています. 組織委員会の委員と講演者には,産業界からの参加を(I)は必須とします.チュートリアル的な内容でも応募可能とします. また国際連携を進めるため,講演者として海外からの参加者を含めることが望ましい,とします.

研究テーマが課題として認知され,産学連携も視野に入れた展開が可能なものをこの種目で審査します.

- 旅費・講演謝金として60万円を上限として支援.

国際プロジェクト研究は旅費・講演謝金として70万円を上限として支援.

オンライン型は, 旅費・講演謝金として10万円を上限として支援. - ポスターを制作・配布

- 原則として,本研究所の施設を含む九州大学伊都キャンパスの施設で開催.(やむを得ず伊都キャンパス以外の九州大学の施設,もしくは九州大学以外の施設での開催を希望する場合はご相談ください.)

- 研究終了後はA4で2ページ程度の成果報告書を提出

- 会議録は本研究所の出版する「MIレクチャーノート」としてオンライン出版,もしくは,シュプリンガー社が出版する叢書「Mathematics for Industry」の1巻として英文で査読付きの会議録, いずれかの方法で出版.

なお,オンライン型でなくとも,オンライン形式やハイブリッド形式で実施することは可能です.

(2) 研究集会(II), 研究集会(II)オンライン型

本研究所もしくは九州大学の施設において,数日間の研究集会を公開で行うものです. 内容や規模に応じて(I)(II)の2種類に分かれています. 組織委員会の委員と講演者には,産業界からの参加を(II)は強く推奨します.チュートリアル的な内容でも応募可能とします. また国際連携を進めるため,講演者として海外からの参加者を含めることが望ましい,とします.

研究テーマが研究集会(I)よりは萌芽的な色彩が強いものをこの種目で審査します.

- 旅費・講演謝金として40万円を上限として支援.

オンライン型は, 旅費・講演謝金として10万円を上限として支援. - 原則として, 会場は本研究所の施設で開催.

(伊都キャンパス以外の九州大学の施設での開催を希望する場合はご相談ください.) - 1日だけの企画や予算額がゼロの申請も可.

- 研究終了後にはA4で2ページ程度の成果報告書を提出.

- 希望があれば会議録を本研究所が出版する「マス・フォア・インダストリ研究」シリーズの1巻としてオンライン出版することが可能. 申請時に希望の有無を選択すること.

なお,オンライン型でなくとも,オンライン形式やハイブリッド形式で実施することは可能です.

(3)短期共同研究

本研究所において,比較的少人数のグループで実質的な共同研究を行うものです.期間に制約は設けませんが,年度内に終了することを条件とします.オンライン形式やハイブリッド形式を活用した計画でもかまいません.研究テーマとして,将来の産業への展開を見越した数学研究のような萌芽的なものから産業の問題解決に直接資する研究まで,多様な研究を支援しますが,個々の企業の知的財産に直結するような狭い問題よりは,複数の企業や研究機関の研究者が協力して取り組めるような,ある程度の普遍性をもった問題を重視します.そのために,産業界や諸科学分野からの参加を強く推奨します. また, 共同研究実施中に講演などの一部を公開できるように計画してください.ただし,研究発表が主となるような計画は上記の研究集会の種目に応募してください.

- 旅費・講演謝金として40万円を上限に支援.

- 原則として本研究所の施設を会場としますが,オンライン形式やハイブリッド形式の活用も可.参加者には本研究所内の研究室とセミナー室を提供.

- 研究終了後にはA4で3ページ程度の成果報告書を提出.

(4)短期研究員

本研究所に1週間から2週間程度滞在し,本研究所を中心とする九州大学に所属する教員と緊密に連絡を取りながら単独での研究ないしは共同研究を行うものです.研究テーマとして,短期共同研究や研究集会につながることが期待されるような萌芽的な課題,あるいは企業等での研究開発現場で生起した,集中的な共同研究が問題の解決やその糸口につながるような課題など,近い将来,産業数学や産学連携の新たなシーズとなるような課題を歓迎します.応募の際は,予め関係する本研究所または九州大学の他部局の研究者と連絡を取り,協議をした上で計画を立ててください.ホストする九州大学の教員と協力してセミナー講演(研究発表,もしくは学部生向けの初等的な講演でもよい)をすることを奨励します.

- 旅費として25万円を上限に支援.

- 参加者には本研究所内の研究室を提供.また,必要に応じてセミナー室の使用も可能.

- 研究終了後にはA4で3ページ程度の成果報告書を提出.

なお,経費支援,会場の手配,会議録などの制作に関わる事務や,共同利用研究実施の際に必要な作業は研究所が行います.宿泊の手配や送迎は,原則として行いません.また,参加者は図書館(会場によっては利用できません),インターネット接続などの研究資源を利用することができます.研究計画の参加者から希望があれば,共同利用研究開催中, 施設内に臨時託児ルーム設置のための費用を補助します.開催の35日前までに拠点事務室に申請が必要です.ただし,補助は女性研究者活躍支援型研究として採択された計画を優先とし,予算を超過した場合は補助を行いません.

公募件数と支援上限額

| 研究集会(Ⅰ) | 研究集会(Ⅰ)オンライン型 | 研究集会(Ⅱ) | 研究集会(Ⅱ)オンライン型 | 短期共同研究 | 短期研究員 | 合計 | |

| プロジェクト研究 | – | – | – | – | 1 (40万円) | 1 (25万円) | 2 |

| 国際プロジェクト | 1 (70万円) | 1 (10万円) | – | – | – | – | 2 |

| 女性研究者 若手・学生研究 一般研究 | 2 (60万円) | – | 3 (40万円) | 8 (10万円) | 6 (40万円) | 2 (25万円) | 2 5 14 |

| 合計 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 25 |

各種別や種目の採択予定数は目安であり,申請状況に応じて柔軟に運用します.

予算は審査の際の評価点に応じて傾斜配分します.

以上の研究計画は,すべて2022年4月1日から2023年3月31日までに実施されるものとします.

なお,上記の公募とは別に, 研究集会(II)オンライン型については,2022年4月より2023年1月の間, 「随時募集枠」として常時申請を受け付けます.申請は毎月10日に締め切り,審査の上で同じ月の月末までに研究代表者に採否を通知します.予算が超過した場合は上記期間内であっても申請を締め切ります.また,日程が重複した場合は先に確定した研究計画を優先しますので,今回の公募を含め,早めに応募してください.

「随時募集枠」の公募要領及びオンライン申請システムは, 2022年3月ごろに公開予定となっております.

採択後の流れについて

採択後の流れについては「代表者専用ページ」に記載しております.

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応(オンライン型を除く)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,九州大学の行動指針の段階や研究計画の種目によって,オンライン開催,対面開催,オンラインと対面を組み合わせたハイブリッドでの開催を支援します.オンライン開催では本研究所が保有しているZoomのアカウントを用いて,目的に応じてミーティング,ウェビナーを開催できます.ハイブリッドの場合には,IMIのオーディトリアムとコンファレンスルームに整備しているZoom専用機や常設のカメラなどを用いて,対面の参加者とオンラインの参加者を組み合わせて開催することが可能です.収容人数についてはお問い合わせください.本研究所ではそれに必要なマニュアルやノウハウの提供,事務支援を行います.以下,九州大学の行動指針と開催方法のガイドラインを示します.

i) 大学の行動指針【段階2(制限(小))以上】の場合:

オンライン開催.

ii) 大学の行動指針【段階が1〜1.5(一部制限)】の場合:

オンラインもしくはハイブリッド開催を推奨するが,対面で開催する場合には,人数を制限した上で,感染拡大の防止に最大限の配慮をして実施する.

iii) 大学の行動指針【段階0(通常)】の場合:

感染拡大の防止に最大限の配慮をした上で通常開催.また,ハイブリッドもしくはオンラインでの開催も認める.

※九州⼤学の⾏動指針は,以下のページでご確認いただけます.

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/crisismanagement/riskmanagement/coronavirus/

その他

- 研究は本研究所が支出する経費に外部の競争的資金などを加えて実施していただいても差し支えありませんが,主催は本研究所とします.共催の機関を加える必要がある場合は,申請時にその旨を「備考」に記入してください.

- 短期研究員以外の種目で,やむを得ない事情がある場合,当面の特例として九州大学以外の場所での実施を認める場合があります.

- 申請に当たって,産業界からの参加が難しい場合,研究計画に対する産業界の研究者からの推薦書(様式自由)を提出すれば,参加に準じるものとして扱います.

- 複数年度にわたって実施することを考えている場合,2023年度以降にどの種別に応募しどのように研究を進めていくかの希望の概要を申請時に「具体的な計画」欄に記載してください.

- 研究終了後に提出していただく成果報告書は,個人情報などに関わる部分を除き,原則として本拠点のウェブページで公開します.ただし,3年間程度を限度として公開を遅らせることができます.完了した研究の報告書は本拠点のウェブページの「採択研究・報告書一覧」にある各研究のページで見ることができます.

- 会議録については,出版物のページhttps://www.imi.kyushu-u.ac.jp/publishes からMIレクチャーノート,マス・フォア・インダストリ研究のページをご参照ください.Springer社が出版する叢書Mathematics for Industryについてはhttps://www.springer.com/series/13254 をご覧ください.

- これまで問い合わせのあった事項に関して「Q&A」を本拠点のウェブページに掲載していますので,参考にしてください.

- 研究計画,特に産業界との連携に関して,必要があれば本研究所の産学連携窓口が立案を支援します.

過去の公募要領

参考程度にご覧下さい.

- 2022年度共同利用研究計画公募要領(PDF形式:374KB)

- 令和3年度共同利用研究計画公募要領(PDF形式:324KB)

- 令和2年度共同利用研究計画若手研究再公募要領(PDF形式:398KB)

- 令和2年度共同利用研究計画公募要領(PDF形式:378KB)

- 平成31年度共同利用研究計画公募要領(Word形式:45KB / PDF形式:369KB)

- 平成30年度共同利用研究計画公募要領(Word形式:40KB / PDF形式:288KB)

- 平成29年度共同利用研究計画公募要領(Word形式:40KB / PDF形式:269KB)

- 平成28年度共同利用研究計画公募要領(Word形式:36KB / PDF形式:269KB)

- 平成27年度共同利用研究計画公募要領(Word形式:40KB / PDF形式:159KB)

- 平成26年度共同利用研究計画公募要領(Word形式:42KB / PDF形式:163KB)

- 平成25年度後期共同利用研究計画公募要領(Word形式:36KB / PDF形式:148KB)

- 平成25年度共同利用研究計画公募要領(Word形式:36KB / PDF形式:146KB)

- 平成24年度後期共同利用研究計画公募要領(Word形式:32KB / PDF形式:134KB)

- 平成24年度共同利用研究計画公募要領(Word形式:34KB / PDF形式:145KB)

- 平成23年度共同利用研究計画公募要領(Word形式:31KB / PDF形式:105KB)